Antonio Fernández Vicente, Universidad de Castilla-La Mancha

El escritor Stefan Zweig, de cuya muerte se cumplen ahora 80 años, conoció el cielo y el infierno en el siglo XX. Dos desoladoras guerras mundiales vinieron a sacudir con crueldad inusitada Europa. Podría decirse que su vida encarnó no sólo su desencanto personal, sino el de un siglo que asistió a la caída de todas las promesas de libertad, progreso y concordia.

Los años dorados

Zweig recuerda el mundo anterior a la Primera Guerra Mundial con nostalgia. En sus memorias El mundo de ayer describía la feliz sensación de seguridad y libertad. Por una parte, la comodidad de un mundo en paz, aburguesado y sin sobresaltos. Por otra, la libertad individual de vivir de acuerdo a un estilo de vida cosmopolita.

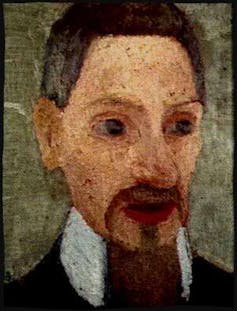

Retrato de Rainer Maria Rilke (1906), de Paula Modersohn-Becker.

Wikimedia Commons

Retrato de Rainer Maria Rilke (1906), de Paula Modersohn-Becker.

Wikimedia Commons

Era la felicidad de vivir en París, “la ciudad de la eterna juventud”, entre amigos como Auguste Rodin, con quien aprendió que la grandeza de las personas siempre reside en la amabilidad y la sencillez, y que el secreto de todo gran arte y de toda gran obra humana es la concentración. Era la alegría de pasear junto al poeta Rainer Maria Rilke, “para encontrar un sentido en las cosas de menor apariencia y contemplarlas, se diría, con ojos iluminados”.

Zweig recuerda aquella época con una media sonrisa: “Antes de 1914 la Tierra era de todos. Todo el mundo iba adonde quería y permanecía allí el tiempo que quería. No existían permisos ni autorizaciones; me divierte la sorpresa de los jóvenes cada vez que les cuento que antes de 1914 viajé a la India y América sin pasaporte y que en realidad jamás en mi vida había visto uno”.

El desastre y sinsentido de la guerra

Pero llegaron los delirios militaristas, las corrientes de cólera visceral y el ardor patriótico. Y también el nacionalismo, que era para Zweig “la peor de todas las pestes, que envenena la flor de nuestra cultura europea”. El belicismo y el virus del odio desencadenaron la espantosa Primera Guerra Mundial.

Fotografía de del campo de batalla de la Primera Guerra Mundial. Frank Hurley,

Wikimedia Commons

Fotografía de del campo de batalla de la Primera Guerra Mundial. Frank Hurley,

Wikimedia Commons

Y se alzaron con valentía voces contra la guerra…

Entre 1915 y 1917, Zweig escribió la pieza teatral Jeremías, una especie de Casandra en registro bíblico: ¡avisarás de la ruina que viene pero nadie te creerá! La propaganda del odio doblegaba todo clamor por la paz y la fraternidad.

“¡No escuchéis a aquellos que sólo buscan halagar vuestros oídos con sus palabras! ¡Os están tendiendo una trampa, no caigáis en ella! ¡No escuchéis a los hipócritas que os empujan a aventuraros en un terreno resbaladizo, no caigáis en las redes de quienes quieren cazaros como a pajarillos!”

Romain Rolland en el balcón de su residencia, en el Boulevard Montparnasse de París, en 1914.

Wikimedia Commons

Romain Rolland en el balcón de su residencia, en el Boulevard Montparnasse de París, en 1914.

Wikimedia Commons

Para la estupidez colectiva, todo Jeremías, todo defensor de la paz, era sospechoso de traidor, derrotista y antipatriota. Así le sucedería a Zweig en su Austria natal y, en Francia, a su amigo Romain Rolland, quien se enroló como voluntario en la Cruz Roja y publicó en 1914 el manifiesto pacifista Más allá de la contienda:

“El amor a la patria no reclama que odiemos y asesinemos a las almas piadosas y fieles de las otras patrias. El amor a la patria exige que les rindamos honores e intentemos unirnos a ellas en busca del bien común”.

En una carta abierta al poeta de espíritu belicista Gerhart Hauptmann, Rolland escribió: “La guerra es el fruto de la debilidad de los pueblos y de su estupidez”. Y criticó a dirigentes, intelectuales y creadores de opinión, a los “héroes de gabinete y matarifes de la prensa” que alentaban la guerra desde la mezquina comodidad de la retaguardia.

Pero Jeremías siguió sin ser escuchado. Y, como Jerusalén, Europa sucumbió a la imperturbable ira de la destrucción:

“La guerra es un animal taimado y voraz que consume la carne de los fuertes y sorbe el tuétano de los poderosos, tritura las ciudades con sus mandíbulas y pisotea el país con sus pezuñas. Quien la despierta no la vuelve a adormecer”.

Rembrandt, Jeremías lamentando la destrucción de Jerusalén (1630), Rijksmuseum, Amsterdam.

Wikimedia Commons

Rembrandt, Jeremías lamentando la destrucción de Jerusalén (1630), Rijksmuseum, Amsterdam.

Wikimedia Commons

El horror nazi

Finalizada la Primera Guerra Mundial, el infierno parecía haber quedado atrás. Una Europa devastada hacía pensar en el comienzo de otro mundo, uno en el que los cruentos errores del pasado no volverían a repetirse. Fue un tiempo de hambre y penurias, de humillaciones y escasez, de especuladores e inflaciones hiperbólicas:

“No había otra virtud que la de ser hábil y flexible, no tener escrúpulos y saltar encima del caballo al galope en vez de dejarse pisar por él”.

Y, bajo esa superficie en apariencia tranquila, se celebraban los valores de la vida y la libertad de los felices años veinte que siguieron a la escasez de la posguerra. Pero “peligrosas corrientes subterráneas recorrían Europa”.

Con el ascenso de los totalitarismos se sintió rebrotar el más miserable rencor y el ansia de dominación. Y lo que parecía imposible, el retorno a la brutalidad de la guerra, resurgió como una certeza que nadie quería creer, a pesar del trágico experimento que había sido la Guerra Civil española.

Adolf Hitler y Rudolf Hess saludan a las juventudes hitlerianas en 1938.

Wikimedia Commons

Adolf Hitler y Rudolf Hess saludan a las juventudes hitlerianas en 1938.

Wikimedia Commons

En una época en la que el fanatismo nazi se extendía y prendía imparable el odio más irracional y despiadado en el corazón de Europa, no resultaba fácil conservar una profunda fe en el mundo y la Humanidad.

Ejemplar de la novela Amok, de Stefan Zweig, rescatado de la quema de libros en Bebelplatz de Berlín, en 1933.

Wikimedia Commons

Ejemplar de la novela Amok, de Stefan Zweig, rescatado de la quema de libros en Bebelplatz de Berlín, en 1933.

Wikimedia Commons

Las hogueras de libros quemados a instancias del Tercer Reich eran corrientes y las obras de Zweig fueron prohibidas en Alemania y Austria. En sus memorias, tal vez tratando de encontrar un sentido a tantísimo sufrimiento, escribía:

“Toda sombra es, al fin y al cabo, hija de la luz y sólo quien ha conocido la claridad y las tinieblas, la guerra y la paz, el ascenso y la caída, sólo éste ha vivido de verdad”.

La inhumanidad, la injusticia, la xenofobia, el racismo, la tortura y la brutalidad del exterminio nazi se extendieron en Europa con la demoníaca Segunda Guerra Mundial:

“Europa me parecía condenada a muerte por su propia locura, Europa, nuestra santa Patria, cuna y partenón de nuestra civilización occidental”.

“Indefenso como una mosca”, desposeído, aislado y exiliado, Zweig se vio pisoteado por la maquinaria nazi que lo estigmatizaba, por seres humanos transformados por la indiferencia, desalmados autómatas como el personaje Mirko Czentovic que describió en su última obra escrita Novela de ajedrez:

“No hacía nada que no se le ordenara de manera explícita, nunca preguntaba nada, no jugaba con otros chicos ni se ocupaba nunca espontáneamente si no era por indicación expresa”.

El amargo adiós

Stefan Zweig acabó sus días sumido en un profundo y maltrecho desencanto, apenado como Jeremías por una Europa, su patria espiritual, que se destruía a sí misma.

En el exilio de Petrópolis, Brasil, Zweig se suicidó junto a su esposa Lotte el 22 de febrero de 1942. En una de las notas de suicidio escribió:

“Prefiero, pues, poner fin a mi vida en el momento apropiado, erguido, como un hombre cuyo trabajo cultural siempre ha sido su felicidad más pura y su libertad personal”.

Antonio Fernández Vicente, Profesor de teoría de la comunicación, Universidad de Castilla-La Mancha

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.